当前户外亮化行业已进入智能化、绿色化、艺术化深度融合的新阶段,根据中国照明学会最新技术白皮书,2025年主流户外亮化灯具可分为以下五大类系:

一、按功能场景划分

1. 道路功能照明系列

智慧路灯(集成5G微基站/环境监测/充电桩)

隧道专用LED灯具(亮度自动调节,防眩光设计)

太阳能庭院灯(光储充一体化设计)

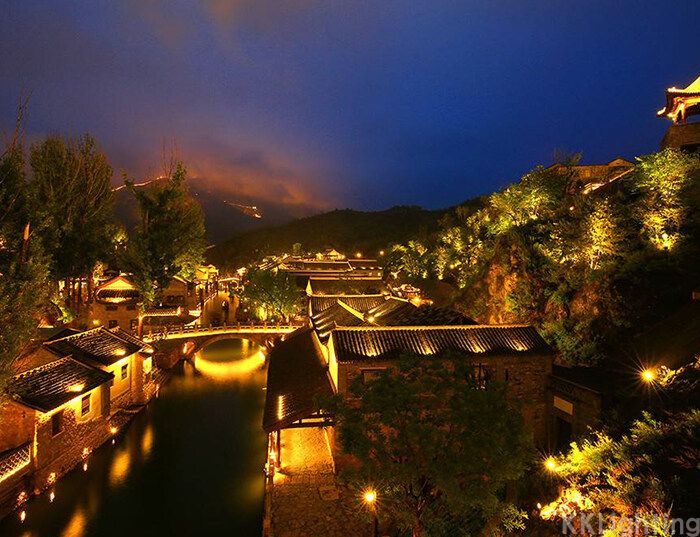

2. 建筑景观照明系列

建筑轮廓线条灯(RGBW四色混光,动态效果编程)

幕墙点光源系统(像素级控制,最小间距达5mm)

水景互动灯具(压力传感+灯光联动)

二、按技术特性划分

1. 智能互联灯具

搭载LoRa/NB IoT的无线组网灯具

支持DALI 2或Zhaga标准接口的模块化产品

具备雷达感应的人车识别灯具(探测距离30m)

2. 新能源灯具

风光互补路灯(垂直轴风机+PERC太阳能板)

压电发电地砖灯(行人踩踏发电)

植物生长光谱灯(针对不同植被的PPFD调控)

三、按光学性能划分

1. 高精度配光系列

截光型路灯(UGR<19,严格控眩)

非对称配光洗墙灯(光束角10° 120°可调)

博物馆级文物照明(紫外线<10μW/lm)

2. 特殊效果灯具

全息投影灯(空中成像技术)

激光景观灯(8K分辨率动态图案)

雾森照明系统(配合水雾的光折射效果)

四、按安装形态划分

1. 立杆式灯具

多杆合一智慧杆(通信/照明/监控三体合一)

可升降检修路灯(电动升降装置)

仿生树形灯(光伏叶片设计)

2. 嵌入式灯具

无边框地埋灯(承重20吨以上)

隐形线性灯槽(预埋式安装)

悬浮式台阶灯(亚克力导光设计)

五、创新材料灯具

1. 环保可持续型

竹纤维复合材料灯具(碳足迹减少60%)

自清洁纳米涂层灯具(疏水角>150°)

可降解PLA灯具(废弃后180天分解)

2. 高科技材料型

石墨烯散热路灯(结温降低35℃)

透明OLED屏灯具(厚度仅2.1mm)

形状记忆合金灯具(自动调节照射角度)

行业趋势观察:据GGII预测,2025年全球户外亮化市场规模将突破2800亿元,其中智能灯具占比达65%,光伏灯具渗透率将提升至40%。建议重点关注具备光环境数字孪生能力的系统解决方案商。